A la Propriété Caillebotte à Yerres, en 2004.

Lecture de poèmes orphiques avec Jacques Lacarrière, Sylvia Lipa-Lacarrière, Pierrette de Fauconval, flûte

Orphée, Hymnes, Discours sacrés éd. Imprimerie Nationale, traduction Jacques Lacarrière

Si tu veux connaître le secret des chemins ne prends pour tout bagage qu’une besace d’étoiles

A la Propriété Caillebotte à Yerres, en 2004.

Lecture de poèmes orphiques avec Jacques Lacarrière, Sylvia Lipa-Lacarrière, Pierrette de Fauconval, flûte

Orphée, Hymnes, Discours sacrés éd. Imprimerie Nationale, traduction Jacques Lacarrière

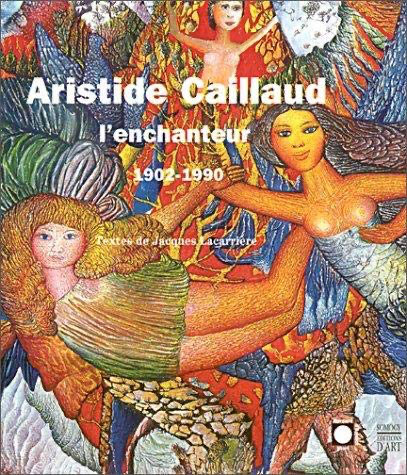

Aristide Caillaud, natif des Deux-Sèvres, passa son enfance, son adolescence et les trente dernières années de sa vie en Poitou. De là son attachement à ce pays de bocage, d’eau, de forêt mais aussi de légende, de mythes, de religion et d’art et leur présence, leur prégnance dans son œuvre. Ami de Dubuffet et de Chaissac, son voisin vendéen, Caillaud participa en 1949 à la première manifestation de 1’art brut. Cependant, son œuvre ne peut ni être identifiée à ce mouvement essentiel, ni être limitée au qualificatif de naïve. Elle est celle d’un poète de l’image, inventeur de formes et de structures très élaborées, œuvre unique, original et originel plain-chant où les quatre règnes de la vie se confrontent et se conjuguent. Grâce aux textes de Jacques Lacarrière, cet ouvrage richement illustré permettra au lecteur de découvrir l’univers fascinant de ce peintre inclassable.

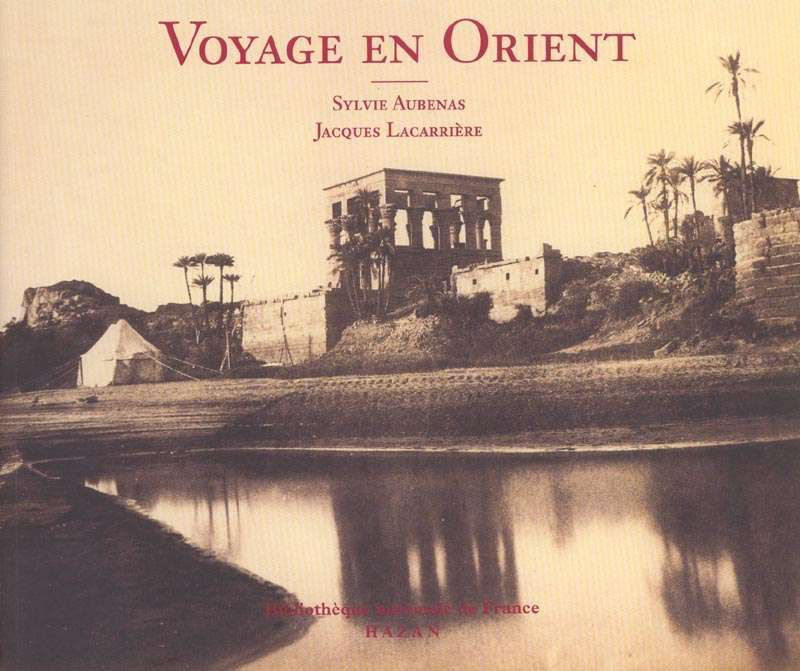

Sylvie Aubenas et Jacques Lacarrière

Photographies 1850-1880

De la fascination qu’a exercé l’orient sur les occidentaux tout au long du xixe siècle, on cite volontiers les témoignages dans la peinture, la littérature, la musique, le théâtre. mais cet orient de rêve a été aussi visité par les photographes amateurs ou professionnels, qui entre 1850 et 1880 ont produit des milliers de clichés à l’attention des voyageurs, qu’ils soient touristes, archéologues, historiens de l’art ou artistes. les premiers photographes, que ce soit le littérateur maxime du camp accompagné de flaubert ou le jeune archéologue john b. greene se sont servi du négatif sur papier (calo type) pour rapporter des images scientifiques des monuments de l’égypte ancienne dont la beauté et la maîtrise font oublier le but premier. a cette première génération succède rapidement à partir des années 1860, un grand nombre de photographes professionnels, la plupart du temps installés sur place, comme félix bonfils à beyrouth par exemple. parmi cette production commerciale, on trouve des oeuvres de grande qualité fort loin de limagerie colonialiste à laquelle on assimile trop souvent la production photographique faite au moyen-orient. la période 1850-1880, qui correspond à une plus grande ouverture de l’orient à loccident, avant le tourisme banalisé de la fin du siècle, est celle d’un âge d’or de la production photographique où labondance, la diversité et la qualité des images est sans égale. très marquées par les canons esthétiques hérités de la peinture ou par les exigences scientifiques de l’archéologie alors en plein essor, il se dégage cependant de ces oeuvres une beauté proprement photographique qui ne doit rien à la couleur mais joue sur lombre et la lumière, la construction rigoureuse de l’image, les rapports complexes entre réalité et fiction. ce livre présente à travers les oeuvres d’une vingtaine de photographes, sans compter les anonymes, un panorama de la production photographique en égypte, syrie, liban, palestine et turquie choisie dans les collections de la bibliothèque nationale de france et commentée par sylvie aubenas. précédé d’un texte de jacques lacarrière sur le regard du voyageur occidental sur l’orient et lincidence de la photographie sur la notion d’exotisme en occident, à la fin du xixe siècle.

Bibliothèque nationale de France : Hazan, 2001

Nikos Gatsos

Desmos, collection Poésie

Édition bilingue.

Traduit du grec et présenté par Jacques Lacarrière.

Dans ce recueil, on découvre une Grèce emplie de rumeurs égéennes et d’illuminations qu’on pourrait appeler rimbaldohéliaques, tant le soleil qui les éclaire appartient à ces deux sources ici indissociables que sont la Grèce et le surréalisme. Le pays y apparaît sous une image à la fois élémentaire – au sens cosmique du mot par l’importance qu’y ont les éléments, la mer, la terre, le ciel et le soleil – et alchimique, une Grèce où se mêlent intensément et constamment les objets et blasons de la vie quotidienne mais élevés ici à la hauteur de symboles ou d’énigmes comme dans les toiles dites métaphysiques du peintre Giorgio de Chirico.

2001, 15×21 cm, 72 pages

ISBN : 2-911427-05-X

La marche est-elle un sport ? Voilà une question qui ne m’a jamais particulièrement tourmenté mais comme on ne cesse de me la poser depuis que j’ai écrit Chemin faisant je vais essayer d’y répondre. Et cette réponse sera fort simple : la marche est une activité naturelle et native, aussi innée chez l’homme que le vol chez l’oiseau et la nage chez le poisson, elle n’est donc pas un sport. La course, elle, est un sport, pas la marche qui n’implique aucune disposition particulière (si ce n’est d’avoir deux jambes) ni aucun apprentissage spécialisé. Dieu merci, nous marchons très tôt dans notre vie et nul doute qu’Adam en personne à peine sorti des mains du Créateur, se soit mis à marcher sans aucun entraînement préalable (qui d’ailleurs le lui eut enseigné ?). Quant à Bouddha, il est bien connu qu’aussitôt né, il fit sept pas vers chacun des quatre points cardinaux, sacralisant ainsi un mode de déplacement qui, sans lui, fut resté confiné dans le banal et le profane. Il me parait donc inutile de préciser que marcher fut à l’origine une activité noble mais axée avant tout sur l’utilitaire. Je ne vais pas énumérer les dix mille raisons que l’homme préhistorique avait de se déplacer, lentement ou prestement selon qu’il voulait surprendre les ébats de quelque vierge magdalienne dans un torrent ou se soustraire aux empressements d’une lionne aurignacienne des cavernes. La marche est née avec nous, avec notre corps, ses jambes, son coeur et ses poumons. Elle est née avec notre souffle, notre respiration. Or respirer, chacun en conviendra est une activité utilitaire

voire nécessaire à l’inverse du sport dont l’avantage est d’être à la fois désintéressé, épisodique et facultatif. De nos jours, on n’a plus grand chose à craindre des lionnes ou des ourses des cavernes et l’on peut se promener en Dordogne dans la région des Eyzies par exemple, d’une façon plus décontractée qu’aux temps préhistoriques. D’une façon bucolique, voire buissonnière, même si aucun buisson ne balise votre chemin. C’est une activité qui, par son rythme lent, ne vous coupe jamais du monde naturel environnant. Le corps, le souffle s’adaptent vite au relief du terrain dont ils épousent la nature en des noces ferventes et discrètes et qui peuvent aller de l’andante à l’allegro vivace, de l’adagio au sostenuto selon que l’on marche en Beauce ou dans l’Himalaya. Le sport comporte par essence une fonction de compétition axée fatalement sur le plus, qui manque totalement à la marche. Il n’existe pas d’épreuve sportive consistant, par exemple, à courir le moins vite possible ou à lancer un poids le moins loin possible. Avec la marche bien au contraire cela devient réalisable. Urgence, vitesse, fébrilité et précipitation, voilà des termes qui sont là inconnus. Elle est l’ennemie déclarée des contraintes et du chronomètre. A l’autoroute, elle préfère le labyrinthe, au trajet le plus court l’émotion la plus longue. Elle vous réapprend à perdre délicieusement votre temps, à redécouvrir l’éphémère, le fugitif, l’anecdotique. Vous n’imaginez pas combien une simple fleur, une clairière, un château d’eau ou un village peuvent devenir importants, quand on marche ! Course, randonnée, alpinisme sont à coup sûr des sports. La marche, elle, est un accord. On en revient à la musique. Un accord à deux : vous – et le reste du monde.

Jacques Lacarrière

A l’Atelier Galerie

Mercredi 4 mars A partir de 18h30

4 rue Audran 75018 Paris. Métro Abbesses ou Blanche

Notre rendez-vous à l’Atelier Galerie autour des textes de Jacques Lacarrière qui accompagnent nos bulletins depuis la création de Chemins faisant en 2006.

Rejoignez les compagnons, les comédiennes et comédiens pour une lecture avec un de vos textes préférés pour cette première rencontre de l’année.

Chacun de nous est une histoire vivante, une foule unifiée, un grenier de gènes oubliés, une mélodie de mutations, un passé composé, un futur proposé.

Etre cultivé aujourd’hui, c’est porter en soi à sa mort des mondes plus nombreux que ceux de sa naissance. C’est s’enrichir et s’agrandir en se tissant, se métissant de la culture des autres

« … Celui que certains ne voient que proto-Grec ou crypto-Bourguignon, marcheur impénitent et subtil historien, gnostique récurrent et troubadour raffiné, est aussi décrypteur de réalités secrètes et d’envers de miroirs, spéléologue d’émotions fortes droit montées de l’écolo-système du monde. Bref, il est Jacques, notre Jacques, tel qu’en lui-même chacun des instants de son éternité le change sans le changer, tout en le changeant. Un bonheur de lecture notamment, c’est-à-dire : de vivre !… »

Gil Jouanard

Je me considère plutôt comme anarchiste mais au fond ce n’est pas très différent. La gnose, je le répète, c’est savoir que ce monde est imparfait, raté et qu‘il est à parfaire. Il est un leurre, un miroir trompeur car le vrai monde est ailleurs. Des siècles après les Gnostiques, Rimbaud ne dira pas autre chose. C‘est pourquoi la voie gnostique est une voie d‘inversion poussée à ses extrêmes. Deux voies s’offrent pour combattre ce monde de la déficience : la voie ascétique qui en refuse les tentations douteuses et la voie licencieuse qui consiste à épuiser, en s‘en imprégnant, la matière du Mal. D‘où dans certaines sectes la pratique de la sodomie, de l‘amour libre, des agapes ou banquets orgiaques, toutes pratiques dont on comprend qu’elles aient surpris et même horrifié les contemporains, qu‘ils soient chrétiens ou païens. Les Gnostiques étaient une source permanente de perturbations sociales. Les anarchistes ont pratiqué d‘autres voies, bien entendu, puisqu‘ils prétendaient agir surtout sur le plan politique. Mais il faut bien comprendre que pour moi le mot anarchie qui signifie littéralement non-pouvoir, sans-pouvoir, c’est-à-dire sans maître, est un mot très fort qui en réalité implique la responsabilité totale du citoyen. La suppression d‘un pouvoir central et dominateur est sûrement un rêve utopique mais nécessaire, pour cesser d’être dans notre vie des êtres influencés et manœuvres, des citoyens passifs et endormis. C‘est d‘ailleurs l‘État idéal vers lequel tendait

le désir de Marx ! L‘anarchiste est un homme, un citoyen plus conscient, plus responsable et donc plus autonome que les autres.

Vous savez peut-être que chez les oiseaux migrateurs, le besoin de migration est commandé par une hormone spécifique qui agit sur l’ensemble de la personnalité de l’oiseau et la modifie parfois considérablement. Ainsi, certains oiseaux migrateurs ne reconnaissent plus leurs semblables ou leur partenaire au terme de la migration. La migration altère ou modifie la perception de l‘environnement immédiat et les réactions à cette perception, En d‘autres termes, l’oiseau migrateur n‘est plus le même à l‘arrivée sur un autre territoire ou continent. Alors que l’homme, on en conviendra, n’est pas modifié physiquement ni biologiquement par le déplacement, quel qu’il soit. Si nous nous retrouvions par hasard, vous et moi, la semaine prochaine à Tahiti, on se reconnaitrait immédiatement. Vous voyez la différence. L‘homme demeure fondamentalement le même sur la terre car il dispose d’une autonomie biologique et mentale grâce au cerveau hominien. L‘homme est chez lui sur toute la terre et surtout il est reconnaissable en tant que tel. Il peut donc se sentir partout chez lui, ce qui en fait une créature très différente des oiseaux, dont le comportement change en fonction du territoire. On en revient ainsi à la réflexion du début sur le centre du monde. Pour un oiseau, le centre du monde est un territoire très précis, souvent minuscule – territoire de chasse, de pariade et de nidification. Pour l‘homme, c’est la terre toute entière.

Je me souviens d’un très bel exemple de cette délocalisation possible du centre, cité par Mircéa Eliade dans son ouvrage Images et Symboles à propos des paysans roumains qui édifiaient jadis au centre de leur maison un poteau-pilier qui servait d’axe à la maison et où était censé passer le centre du monde. Autrement dit, il servait d’axe entre le ciel et la terre. Aucune maison ne pouvait se maintenir intacte, croyait-on, sans cet axe à la fois local et universel. Mais il suffisait de le prendre et de le transporter ailleurs pour que l’axe du monde passe par ce nouvel emplacement ! Comme quoi cette idée que le centre du monde n‘est ni unique ni fixe n‘est nullement une idée d’intellectuel. Sorciers chamans, paysans roumains, chasseurs indiens d‘Amazonie l’ont depuis longtemps adoptée et pratiquée.

écrivait Oscar Wilde dans un pamphlet célèbre, quelque peu oublié aujourd’hui : Le déclin du mensonge.

Oui, c’est la nature qui imite l’art et non l’inverse. C’est Turner et – non Dieu – qui est l’inventeur du brouillard, c’est Cézanne — et non Eve qui nous tenta avec ses pommes. Prenons bien conscience de ce paradoxe, sinon à quoi servirait l’art ? Il n’est pas là pour imiter, reproduire ou parodier mais modifier notre regard. Impossible aujourd’hui de voir un brouillard auroral sur un fleuve sans penser aussitôt à Turner, un champ de coquelicots baignés par le soleil sans penser à Renoir ou un bassin de nymphéas sans penser à qui vous savez. Enorme privilège de l’artiste, quand il a du talent, de faire en sorte qu’après lui, on ne peut plus voir comme avant un crépuscule, une pomme, des coquelicots ou simplement une herbe ! N’est-ce pas une façon de s’immiscer royalement dans la nature, de lui donner sens sans la violenter, et de la recréer sans la dénaturer ?

Les paysages sont donc là, d’un bout à l’autre du monde, dans leur intimité ou leur immensité, dans l’attente des peintres qui, sans nier le modèle, devront le recomposer, nous le restituer à travers leur palette. Il s’agit d’accoucher dans la vaste nature matricielle les milliers de «sujets» qui s’y cachent depuis les bisons de Lascaux et de développer leur mystère latent. Réinventer la nature en somme, et au besoin l’abstraire, dans tous les sens du mot, n’est-ce pas cela peindre ? Rendre essentiel à notre vue — et qui sait à notre vie — des paysages qui jusqu’alors étaient pour nous inexistants ou invisibles et inverser si fort la relation entre eux et nous que désormais les seuls réels et mémorables soient ceux du peintre, voilà le paradoxe et le fabuleux privilège de l’artiste. Aussi n’hésitons pas à le redire : c’est la nature qui imite l’art, non l’inverse. Dans les champs entourant mon village, je perçois chaque été le désarroi, le désespoir des tournesols : sommes-nous dignes de Lui, murmurent-ils dans les souffles du vent, de ce Van Gogh qui le premier nous enfanta ?

Jacques Lacarrière, 4 juin I994

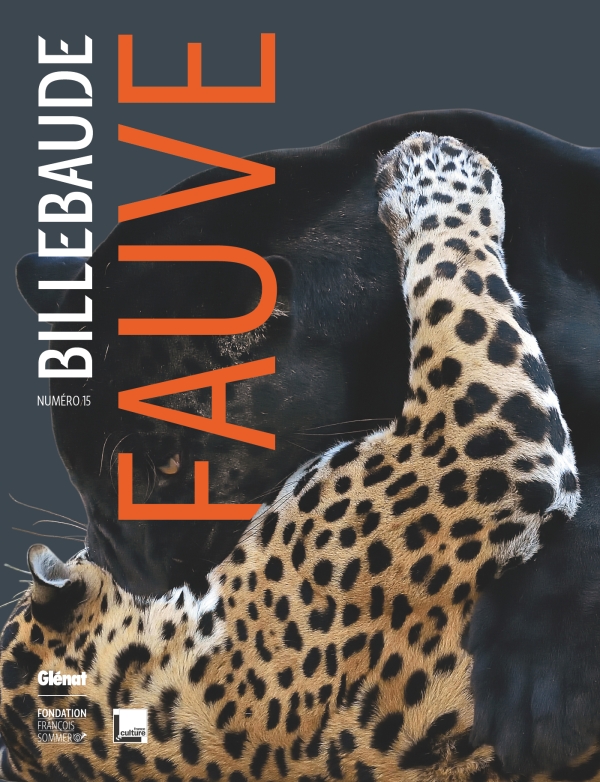

Dans le dernière livraison de la revue creée en 2012 par la Fondation François Sommer et publiée par les Editions Glénat figure un extrait du Pays sous l’Ecorce, introduit par Anne Simon.

Pour en savoir plus

Solstice d’hiver romain

Comme chaque année, à Escolives, nous fêtons la plus longue nuit, le solstice d’hiver, qui nous mène vers le « soleil invaincu » !

Le soleil jamais n’oublie de revenir

Soleil qui vainc le cauchemar et assèche le sang

Soleil qui cicatrise les plaies de la mémoire

Lumière du condamné au cœur de sa prison

Espoir de l’exilé soleil des réfugiés soleil des naufragés

Miracle de demain

levain des lendemains

Jacques Lacarrière

Villa gallo-romaine d’Escolives-Sainte-Camille

Samedi 14 décembre à 18h30

Présentation Vincent Lacarrière, lectures Sylvia Lipa-Lacarrière.

Visite nocturne – apéritif romain