Texte de Jordan Plevnes pour un projet de film documentaire intitulé Jacques Lacarrière entre la France et le Monde, en 1990.

L’Œuvre de Jacques Lacarrière peut au premier abord sembler déconcertante. Elle comprend en effet des genres très différents : essais, romans, poèmes et surtout récits de voyage traitant de thèmes spécifiques qu’on retrouvera tout au long des années : nature, spiritualité, voyages. Rencontres de l’autre et de l’ailleurs, principalement dans les Balkans et la Méditerranée orientale et ce, depuis un demi-siècle. Ayant longtemps séjourné dans ces pays et principalement en Grèce, il n’a cessé d’exercer. Comme écrivain mais aussi comme traducteur, une activité de passeur de rives (qu’il tient pour la première étape nécessaire avant de devenir passeur de rêves). Il a traduit aussi bien le grec ancien, (ses traductions d’Antigone, d’Œdipe–Roi et d’Œdipe à Colone ont été montées à de multiples reprises notamment. Par la Comédie Française ainsi qu’à l’étranger) que le grec moderne où il a fait connaître en France les principaux poètes et prosateurs de la Grèce d’aujourd’hui. C’est surtout ce dernier aspect – passeur de rives, passeur de rêves – que nous souhaitons montrer ici car Jacques Lacarrière n’a pas limité son œuvre à ses seuls livres ou à ses traductions mais s’est très souvent solidarisé avec les différents créateurs de ces pays qui ont connu l’exil, la prison et des heures difficiles. Cette présence, cette solidarité, ce compagnonnage seront évoqués sur les lieux mêmes à partir de trois livres marquants qui nous transportent au cœur de ces rencontres et de ces terres : Les Gnostiques où, sous le titre : la pureté des montagnes figure le récit de ses voyages en Bosnie-Herzégovine en 1957-1960 et sa quête des derniers vestiges des Bogomiles, ancêtres des Cathares occitans : l’Été grec, son livre le plus connu où il révèle une Grèce de quarante siècles toujours vivante et créatrice, depuis Homère jusqu’à Séféris, le poète du premier prix Nobel de la Grèce en 1963, à travers des lieux inspirés et hantés, des textes méconnus et des rencontres buissonnières et La poussière du monde, l’un de ses derniers livres, récit romancé des errances d’un mystique et poète soufi à travers l’Anatolie XIII siècle.

L’intérêt de ces trois œuvres n’est pas uniquement littéraire. Toutes trois traitent à leur façon de problèmes tout à fait actuels car l’auteur n’a jamais senti ni voulu de rupture entre le plus lointain passé et la réalité la plus contemporaine. Aussi, pour définir d’entrée de jeu les intentions de ce projet, disons qu’il s’agit de retracer le parcours d’un écrivain et d’un voyageur qui, loin de se contenter d’écrire, n’a cessé d’être traversé pendant toutes ces années parles ‘questions et les aspects les plus sensibles de ces lieux, qui n’a cessé d’aller pas à pas, au sens propre du mot, – car les pays concernés furent pour lui autant de longues marches – au cœur de leurs paysages et de leurs créations. Aux paysages de Bourgogne où il vit maintenant et à ceux du Val de Loire où il grandit se mêleront donc, d’horizons fraternels ceux qu’il a élus depuis toujours au-delà de ses propres frontières comme autant de patries réelles et successives : montagnes de Bosnie, îles grecques (il vécut près de trois ans dans l’île de Patmos) et steppes anatoliennes. Avec les lieux, villes et villages concernés : Bogomila, Pocitej, Epidaure, Patmos, Delphes, Galaxidi, Konya, Bektasi. Istambul. Et avec eux, les écrivains, musiciens et créateurs contemporains qu’il a connus.

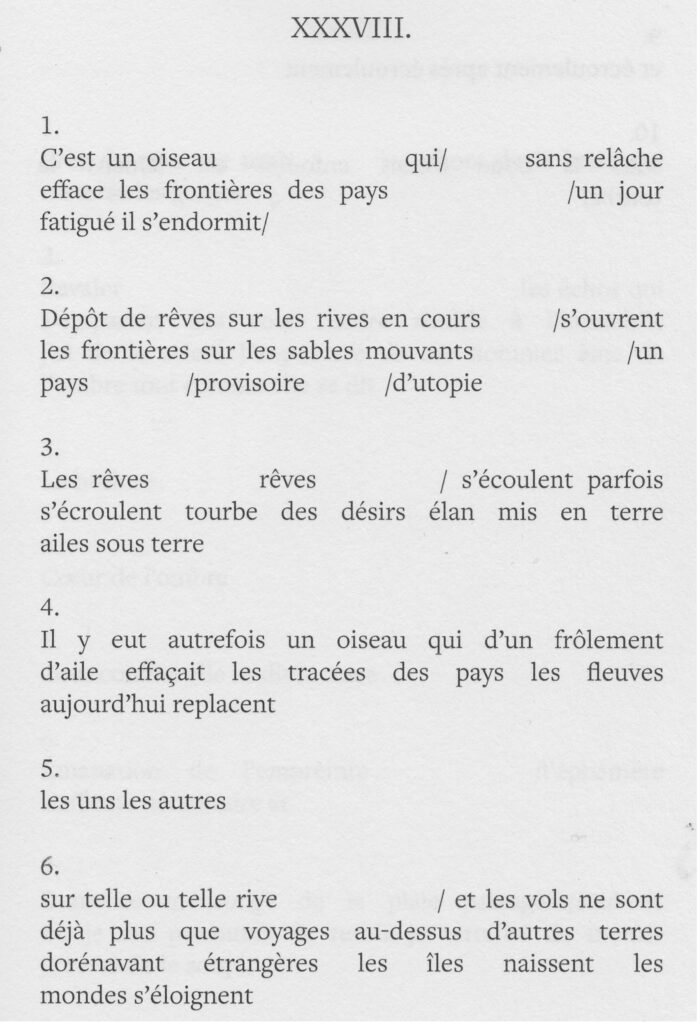

Ici, les mots rencontrent les êtres vivants et les images retrouvent les lieux dont elles furent ou dont elles sont le chant. Un chant d’images, des portraits vivants. Et des chemins dont le sens a toujours été pour l’auteur de relier entre eux les gens de l’Ailleurs- et ceux de l’Ici, rendre proches tous les lointains.

Ce film se propose de retracer l’histoire d’une curiosité, le cheminement d’un appel, celui de l’ailleurs et de l’autre. En tout voyage il y a d’abord le premier pas et le premier pas de Jacques Lacarrière a été en direction de la Loire, le plus sauvage et le moins docile de nos fleuves la Loire au bord de laquelle il a passé son enfance et toute son adolescence. C’est là de toute évidence, que tout a commencé, qu’a jailli la première étincelle – précisément décrite dans son dernier livre Un jardin pour mémoire – qui motivera et scellera le destin de l’écrivain pour toutes les années à venir.

Seules les hérésies font avancer la vérité

Après le premier pas, le grand saut. La Bosnie, appelée encore à cette époque Bosnie-Herzégovine – terreau de la gnose et de l’hérésie. Nous suivrons Jacques Lacarrière le long des chemins et des montagnes peuplés jadis par les Bogomiles, ces ancêtres des cathares occitans, et au cœur des lieux qu’il fréquenta alors, comme le village de Pocitelj. De cette histoire grandiose et tragique – qui se termina dans le sang comme celle des Cathares – reste-t-il quelque chose encore aujourd’hui, en reste-t-il des braises encore actives ou simplement des cendres ? Tel sera le propos de cette séquence et des questions qu’elle posera car c’est là en ces années de l’immédiate après-guerre, que l’écrivain acquiert la conviction que seules les hérésies font avancer la vérité.

En Grèce, la mémoire ne vieillit pas d’une seconde par siècle

Troisième étape de ce périple, la Grèce, pays où l’écrivain s’est totalement investi pendant plusieurs années, s’enivrant du vertige des mythes, des mots, des sons, des odeurs, de tous les éléments. Et aussi de toutes les rencontres réelles ou féériques. Comme dans les montagnes de Bosnie, une part de Jacques Lacarrière appartient au monde des pierres et du soleil, au monde d’Épidaure, de Delphes. Mais quel est donc le lien subtil que relie Pocitej à Patmos, par exemple, cette file du Dodécanèse où l’auteur passa près de trois ans ? Question qui à ses yeux en appelle une autre, plus vaste et plus essentielle : comment se fait-il qu’en Grèce la mémoire ne vieillisse pas d’une seconde par siècle ?

Ce monde n’appartient à personne

Quatrième volet de ce voyage à travers les pays et les livres : la Turquie. Les steppes anatoliennes où s’inscrit encore la poussière du monde. Bosnie, Grèce, Cappadoce : qu’y-a-t-il de commun entre ces trois lieux et quelle quête mènera l’auteur entre la ville sainte de Konya et ce village de Bektasi, où enseigna l’un des maîtres soufis décrit dans La poussière du monde ? Entre les poèmes et les chants soufis et les montagnes d’Anatolie, l’écrivain posera la troisième pierre qui balisera ce parcours, en reliant à nos préoccupations d’aujourd’hui et nos interrogations sur le monde celles de ceux qui jadis le peuplèrent et surtout l’éclairèrent, dont la réponse pourrait se résumer par ce vers du poète mystique Yunus Emré : ce monde n’appartient à personne.

Trois pays différents et, en ces trois pays deux ou trois lieux eux-mêmes différents. Trois mondes qui jadis se combattirent ou s’exclurent mais qui se rencontrent ici, à travers la quête et les récits de l’auteur, la voix du poète de l’errant du passeur de rêves :

Une œuvre où toutes les voix du monde deviennent ici le monde d’une voix.

Jordan PLEVNES

Ce film (52″), documentaire de création va nous mener sur les routes de la mémoire, aussi bien intime qu’historique, aussi bien orientale qu’occidentale, aussi bien solitaire qu’ouverte vers les deux pôles de l’infini : l’oubli et l’éternité. Il va se dérouler comme une forme de pèlerinage sur les lieux des sou-venirs et des fascinations qui vont marquer les chemins d’écriture de Jacques Lacarrière.

Avec la participation de Laurent Terzieff et Sylvia Lipa, interprètes des textes de Jacques Lacarrière

Cameraman : Jean-Michel Papazian

Auteur : Jacques Lacarrière

Réalisateur : Jordan Plevnes.