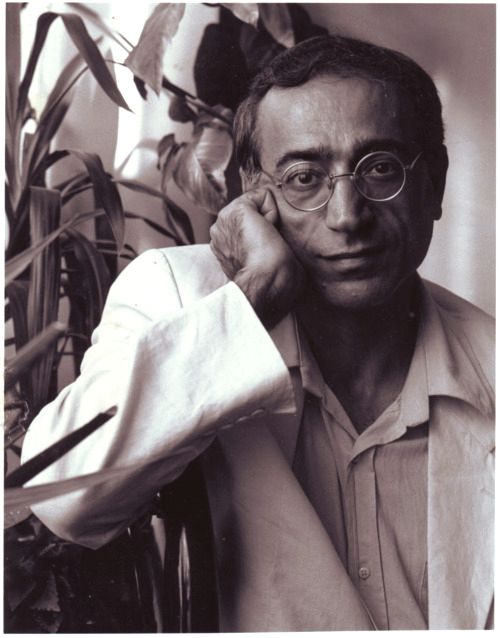

De Fereydoun Faryad, né en Iran en 1949 mais installé en Grèce depuis plusieurs années, le poète Yannis Ritsos disait que son œuvre l’enchanta par sa simplicité, sa précision, son dépouillement, son refus des ornementations faciles et factices. « Bien qu’au cœur de cette simplicité, ajoutait-il, surgisse souvent une image déconcertante qui donne au poème un éclairage et un relief inattendus »

Texte et poèmes parus dans la revue Caravanes

J’ai connu Fereydoun Faryad à Athènes et comme nous avions traduit les mêmes poètes grecs contemporains, lui en persan, moi en français, nous nous sommes retrouvés à travers leurs œuvres et leur langue. Et tandis que nous parlions de tout ce qui ainsi nous réunissait, j’eus l’impression que la langue grecque redevenait ce qu’elle fut si longtemps, une langue de la diaspora proche-orientale, celle-là même qu’on parlait jadis depuis les comptoirs siciliens jusqu’à la cour des rois perses achéménides, avant qu’elle ne devienne la langue des Évangiles. En Iran, Fereydoun Faryad a publié de nombreux recueils de poèmes et quelques livres très réputés pour la jeunesse ; puis il a choisi il y a quelques années de quitter son pays et de vivre en Grèce – bien qu’il se sente en exil dans sa nouvelle patrie. Le titre de son dernier recueil, Ciel sans passeport, d’où sont tirés les extraits proposés ici, dit bien son rêve intime. Ces poèmes ont été écrits en persan et traduits en grec par l’auteur lui- même. Il s’agit donc ici d’une traduction au deuxième degré dont j’espère qu’elle transmettra malgré tout quelque chose de la ferveur amère, de la mélancolie lucide de ces poèmes. En ces pays où le soleil ne cesse d’être meurtri par la violence et par l’aveuglement des hommes, ces pays où jadis les dieux eux-mêmes pouvaient mourir – je pense à Adonis et à Attis – quitte à devoir ressusciter ensuite, en ces pays la poésie reste aujourd’hui encore un recours majeur contre la fausse fatalité des guerres et des exils. Ciel sans passeport baigne tout entier dans ce climat de continuelles et profanes crucifixions qu’illumine heureusement l’espoir d’une possible complicité entre les éléments et les êtres vivants de ce monde. Une complicité où l’oiseau, par exemple, serait nommé le frère du vent.

Jacques Lacarrière

‘J’AI SEMÉ des mots sur la page.

En jaillit un arbre touffu.

Trois arbres, deux lapins blancs

une chaise vide.

Et mon absence.

Poèmes emmurés depuis des années.

Mots suspendus, désirs inaboutis.

En l’attente.

J’obture le vide

Avec un brin de lune, des poèmes

Ou tes baisers.

Tant de tués, de tués, de tués.

Comment le ciel cesserait-il son deuil ?

La solitude m’a rapproché des oiseaux.

Et appris à voler.

Même l’infini peut prendre fin.

Préparez les barrières.

Massacres, années, cadavres.

Vieillesse accélérée des mères.

Les arbres dans le ciel.

Le soleil sur la terre.

Je m’essaie à la poésie.

Mer bleue

Avec cinq bateaux naufragés,

Trois îles d’or

Et une sirène qui peigne ses cheveux.

Sur le tableau noir de la nuit

Écris avec un bout de craie

Lumière, lumière, lumière.

Puisque tu es poète.

Cadran de l’héliotrope

Dans la main de l’été.

Douze heures. Le midi

Des oiseaux.

Azur inutile

Vaine attente

Milliers de pierres.

Et nos baisers soudain très vieux.

Lumière parcimonieuse.

Mille chemins nocturnes

Désormais devant toi

Je regarde dans le miroir

Et je te vois.

Toi, me vois-tu ?

Moi j’écris.

Ma petite sœur

Brode des papillons

Dans les marges de mes poèmes.

Une chaise verte

Un jardin printanier.

Fenêtres closes.

Maison obscure.

Reviendront-ils ?

Révolutions, guerres, coups d’État,

Sans cesse, sans cesse, sans cesse.

Passe un mendiant aveugle tenant

Une cage à oiseaux et frappant

De son bâton le sol nocturne.

La statue et moi

Avons emprunté les ailes

Du moineau pour accéder

Au ciel inexplicable.

Fleurs fanées dans le vase.

Livres jamais lus.

Poèmes inachevés.

Et les clés, jetées au fond du puits.

Le savais-tu ?

Celui qui fait signe aux bateaux

Ce n’est pas le phare

C’est le gardien du phare.

Les mots de mes poèmes

Je les ai appris des astres,

Des oiseaux, des feuillages

Et des marchands errants.

L’oiseau est bleu dans le ciel

Vert quand il est dans l’arbre

Et rouge dans ton cœur.

Dans la cage ?

Dans la cage, il est sans couleurs.

Maisons désertes.

Chemins déserts.

Puits innombrables.

Et moi

Chu dans le ciel.

A chaque halte obscure

Entre tes mots,

Tu déposes une étoile.

Les fleurs de grenadier embrasent le jardin

Trois cerfs blancs sont venus à la source.

Mais le troisième, au lieu de boire,

Te dévisage.

Les clés

Que ma mère portait à sa ceinture

Savaient les secrets de mes années d’enfance

Et les voies cachées de la nuit.

Cette lueur secrète

Enclose au cœur des mots,

La lune dans le puits.

Midi brûlant.

Pépiements des oiseaux.

Pierres.

Chute d’une feuille flétrie.

Et moi,

Qui pense à Khoramsar.

Un rouge-gorge a déposé

Son chant à ma fenêtre

Et s’est envolé

Silencieux.

Ne termine pas ton poème.

Surtout pas.

Pour que l’étoile puisse commencer.

Étranger à l’azur

Étranger aux rivières.

Cinq pommes au sol

Tombées.

Où aller ?

Nous avons oublié trop vite

Le passé

Et ainsi nous avons perdu

Le présent.

Trois oiseaux blancs

S’envolent indécis

Vers le futur.

La lune

Vieille blessure

Au sein

Du ciel patriarcal.

Je me tais.

Mais les mots bruissent en moi.

Sur la table un oiseau en papier

Se met à gazouiller.

Nul ne possède d’armes

Pour affronter l’obscur :

Sauf l’étoile avec ses rayons

Et le poète avec le poème.

Exil amer.

Aucune lettre, nulle visite.

Sauf un moineau

Qui s’est posé sur la fenêtre

Avec en son bec

Un vers de Sappho.

Ma patrie est

Un ciel sans passeport

Sans frontière

Où j’entre par les chemins de l’air.

Fereydoun Faryad, Ciel sans passeport, traduction Jacques Lacarrière

Revue Caravanes n° 7