France Culture, Les Chemins de la Conaissance, le 10 avril 1990

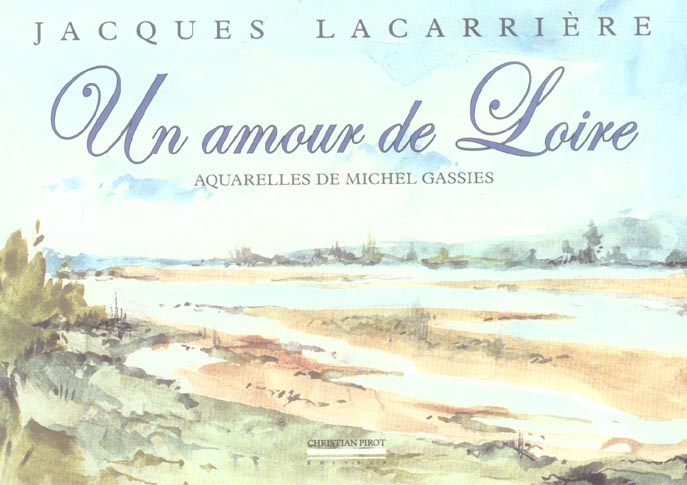

Un Amour de Loire

Un amour de Loire est un hymne au fleuve près duquel j’ai grandi et passé une grande partie de mon adolescence. Je pourrais le résumer par l’une des phrases qu’il contient : Je me demande ce que serait devenue ma vie sans la Loire. Très tôt, ce fleuve exalta mon imagination en me faisant rêver de mers et de pays lointains et en provoquant dans mon esprit mille réflexions sur la nature, le destin et la raison d’être des fleuves. Car je ne me suis pas contenté, alors, d’aimer et d’admirer la Loire, je l’ai parcourue, descendue, remontée à la nage et en bateau, sondée en ses moindres fonds et ses moindres recoins. Plus encore qu’un hymne, ce texte est un chant de complicité et de reconnaissance avec un fleuve unique et souverain, le dernier des fleuves encore en partie sauvages que peut compter l’Europe.

Jacques Lacarrière

Ce très beau carnet de Loire est illustré d’une quarantaine d’aquarelles et de miniatures, reproduites en couleur sur beau papier.

La Simarre, 2004

Ballade Argentique

Photographies de Pascal Gabard

17 et 18 septembre 2022

Vernissage le vendredi 16 septembre à partir de 18h30.

78, Grande Rue

SACY

89270 VERMENTON

Horaires: 10h30-12h30 & 14h-18h

La Grèce de l’Ombre

Anthologie des chants rébétika.

Traduction de Jacques Lacarrière et Michel Volkovitch,

Éditions Christian Pirot, 1999, Éditions Le Miel des anges 2014

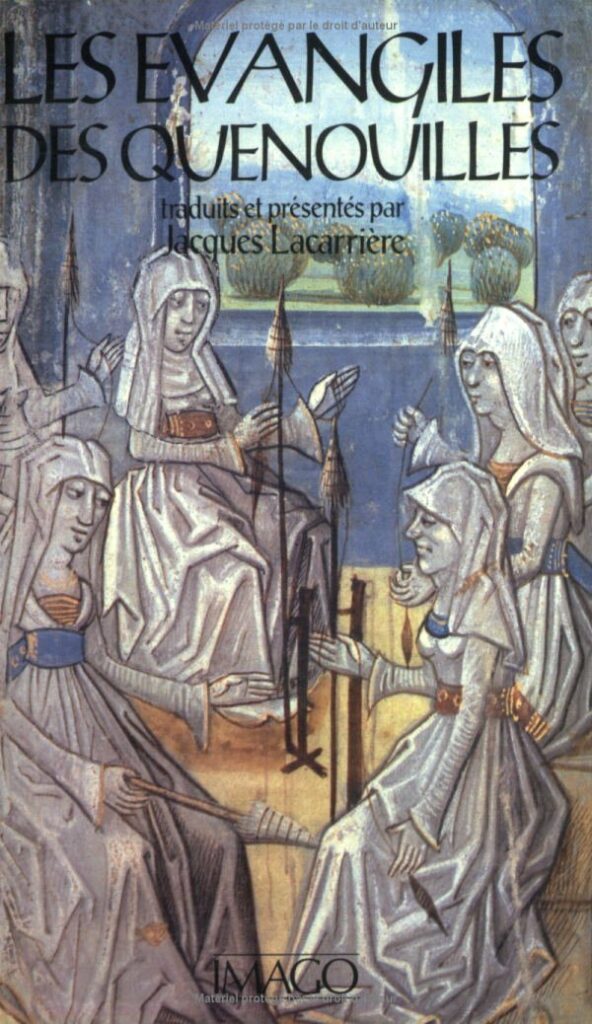

Les Évangiles des Quenouilles

Traduits et présentés par Jacques Lacarrière

Écrit en « françois » mêlé de formes picardes et publiés à Bruges en 1480, Les « Evangiles des quenouilles » ont acquis très vite une grande popularité. Depuis longtemps, ce texte sert de référence à tous les spécialistes du folkore et de l’histoire des mentalités et pourtant, il n’avait jamais été traduit en français moderne jusqu’à ce jour.

Six femmes « sages doctoresses et inventeresses » se réunissent au cours de six veillées pour disserter à tour de rôle sur les maladies, remèdes, recettes, dictons, conseils et interdits de leur vie quotidienne. L’œuvre anonyme recueille donc un grand nombre de croyances et de superstitions concernant les femmes. Croyances qui ne sont nulllement mortes avec le Moyen Age et dont beaucoup survivent encore dans nos campagnes.

Éditions Imago 1987, Albin Michel, collection « Espaces libres », 1999

À la tombée du bleu

Illustrations de Giorgio de Chirico

Paris, Fata Morgana, 1986

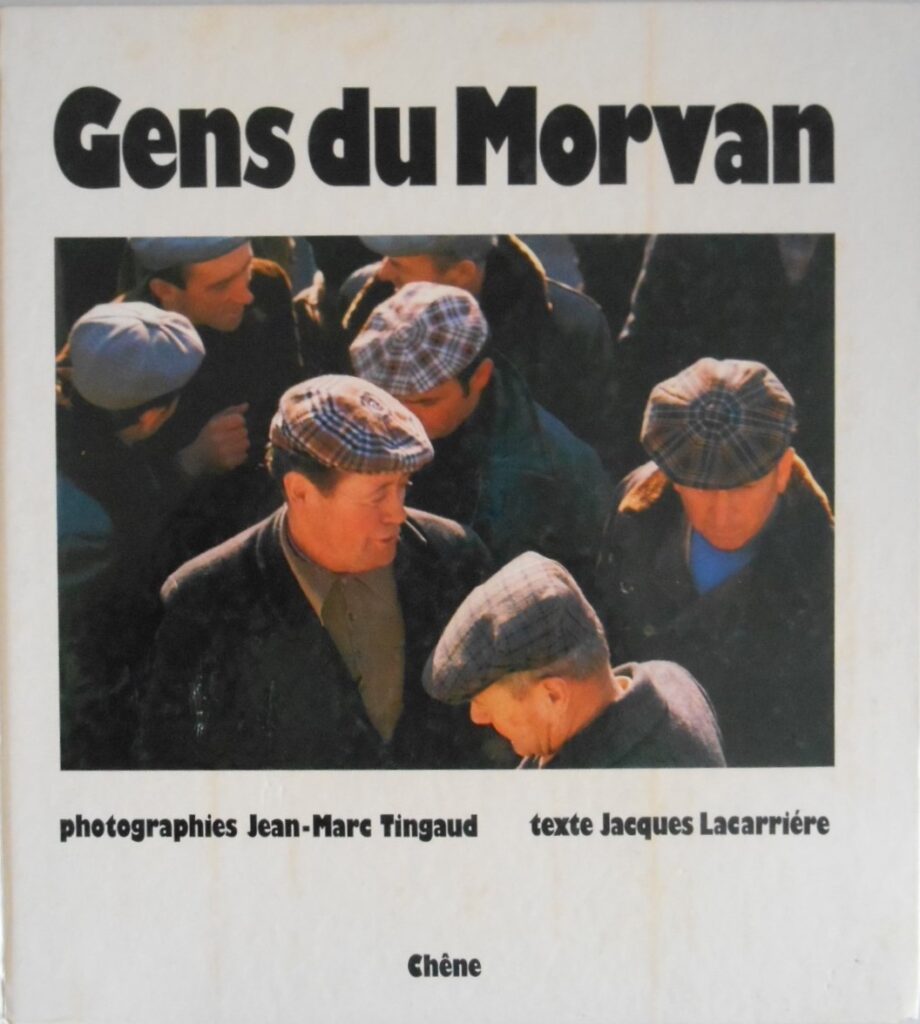

Gens du Morvan

Texte de Jacques Lacarrière, photographies de Jean-Marc Tingaud

Le Chêne, 1978

Réimpression aux éditions de l’Armançon, 1991

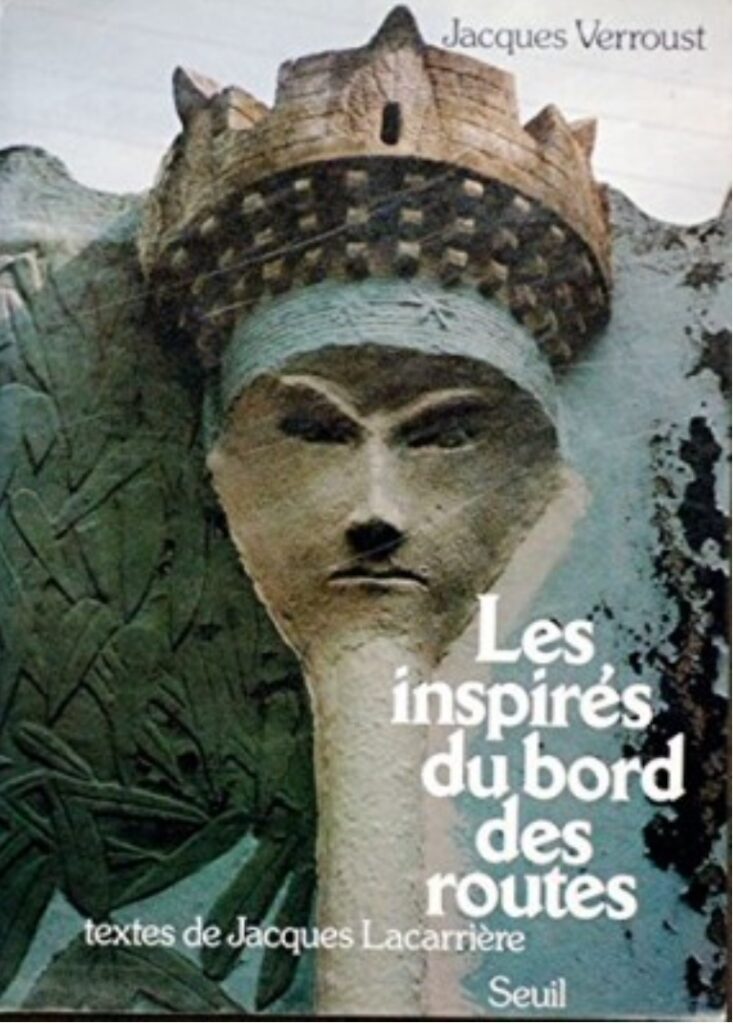

Les Inspirés du bord des routes

Textes de Jacques Lacarrière, photographies de Jacques Verroust

Paris, Le Seuil, 1978

» A mon sens, tout art est ificiel ou, si l’on veut artificiel . Hors le grand avantage de l’autre- l’art non ificiel que ces photos proposent – c’est qu’il envoie paître une fois pour toutes aux prairies du néant toutes ces notions de naïveté , de natur-alité, de brut-alité (pour l’art dit « brut » cher à Jean Dubuffet ) et de nous mettre une fois pour toutes en face de l’évidence :

il n’est d’art que fait de doigts, de mains , de muscles, de neurones et de cerveaux d’hommes. Il n’est d’art que de ruse, de parades, de supputations et de précautions contre les pièges du vide et de l’ennui, les sables mouvants du néant, l’insoutenable bleu du ciel , la blancheur suspecte de la toile, bref il n’est d’art que d’apposition en mettant quelque chose là où rien n’existait .

La Cendre et les Étoiles

Première édition des Gnostiques

Balland, 1970

Promenades à Moscou et à Léningrad

André Balland, Paris, 1969, collection Les promenades